【SWユーザー訪問】第3回は伊那市で【RED IGUANA STUDIO(レッドイグアナスタジオ)】代表の林慶文さんのご紹介です。こちらのスタジオでは、城下工業がSOUND WARRIORブランドでヘッドホンをリリースする前からお使いいただいてる最古参のユーザーのお一人でもあります。

ーーー自己紹介をお願いいたします。

林さん:長野県伊那市でRED IGUANA STUDIO(レッドイグアナスタジオ)代表をやっております、林慶文です。

前職はメーカーのスタジオでマスタリング・エンジニアをしてました。前職時代に実験や勉強をするスタジオが欲しくなり、このスタジオを作り始めテスト的にレコーディングなどを行なっておりましたが、こちらが忙しくなってしまい前職を退職して開業をさせて頂きました。

ーーーこちらのスタジオの業務内容を教えていただけますか?

林さん:うちはレコーディングからマスタリング、CDジャケットのデザイン、CDのパッケージまでのワンストップで制作できるのが特色です。最近では協力して頂いている映像クリエーターと一緒に、ミュージックビデオの制作も行ってます。またスタジオ内でのレコーディングだけでなく、ホールやライブイベント会場などへ、出張してのレコーディングも得意としています。

ーーーそれは、すばらしい!プロ・アマに限らず音楽制作するアーティストにとって、 自分の作品作りをワンストップでお願いできるのは嬉しいですよね。

林さん:そうですね、やはりワンストップでパッケージにしたほうがお客様にとってメリットがあると考えてこの形になりました。地方に暮らしていると、それぞれの業者を探してオーダーしてって言うのは、なかなか手間がかかりますし、初めてつくろうとする方にも敷居が高いと思ったので。

ーーーそもそもマスタリングスタジオというのは地方では少ないですよね。

一般的にもあまり認知されてなくて、初めて聞く方もいらっしゃると思いますので、マスタ リング作業について簡単にご説明いただけますか?

林さん:通常のレコーディング作業は、一曲一曲を個別に最善の音作りを目指すものですけど、マスタリングはCDなどのパッケージ全体のバランスをふまえて、音質と音量を最適化して整えるという仕事です。整えるというのは、曲の順番や、繋がりを踏まえてアルバム全体のコンセプトとして、サウンドをトータルに決めていくという仕事になります。

ーーーマスタリング・エンジニア自体が、レコーディング・エンジニアに比べて、すくない印象があるんですが、林さんは、最初からそのお仕事を目指されていたんですか?

林さん:はい。専門学校で作曲や音響技術を学び、卒業後にメーカーさんでマスタリングエンジニアを10年勤めさせて頂きました。当時そのメーカーさんにはマスタリング部門がありませんでしたので、業務の立ち上げからやらせて頂きました。そちらのメーカーさんではレコーディングなどの業務は少なかったのでレコーディングの勉強を兼ねて自分のスタジオを作りその後、独立をいたしました。

ーーーちなみに、この場所にスタジオを開かれたのはどういう理由ですか?

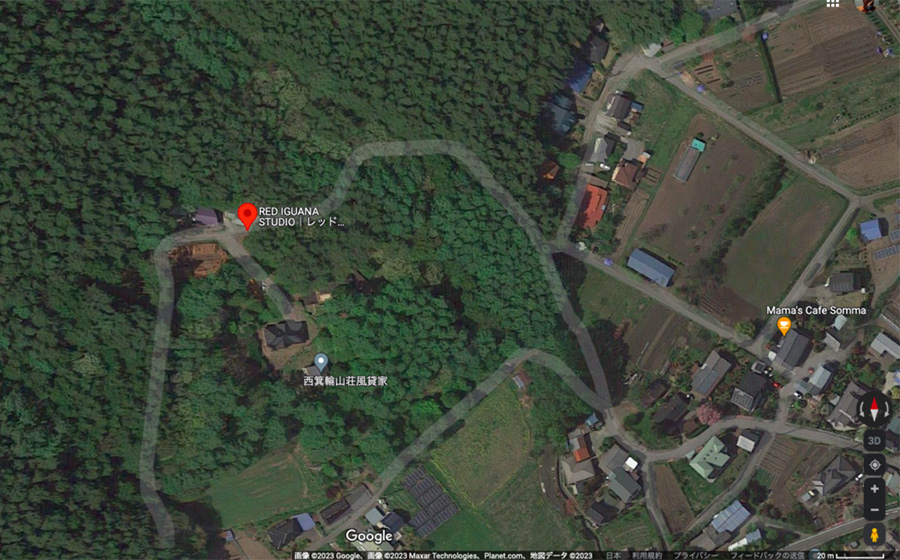

林さん:この場所にスタジオを開いた理由はいくつかあって、ひとつは、防音の問題でスタジオ全ての防音を行うことはコスト的に現実的ではなかったので外的な音が入りにくい場所をさがしていていました。ある程度、市街地や高速道路、鉄道などから離れた場所という立地条件があって、できれば山に近いところとおもいました。自宅が駒ヶ 根市ですので、最初は市内で探したんですが、駒ヶ根市は山間部は市の所有地になっているところが多く、賃貸でかりることが難しくて選択肢がすくなくて。

あと、やはり首都圏からのお客さまや、自分が出張レコーディングなどで県内外に移動する場合の利便性を考えると、高速道路のインターチェンジにアクセ スが良くて、かつ駒ヶ根市の自宅から30分以内で通勤できる場所、という条件で駒ヶ根市以外にも範囲を広げて探した結果、伊那市のこの場所が見つかりました。来ていただいてわかるとおり、なによりスタジオとしての防音として、外を走る自動車の通過音や大型車の振動がはいったりしない静かな場所ですし、近隣の住宅との距離も十分離れていて条件を満たせたと思います。

ーーーそのとおりですね。今回上田からこちらにお邪魔しましたが、高速のIC降りてからのアクセスは良かったです。ただ最後ちょっと道が細くなって心細くなりました(苦笑)

林さん:そうですね。市道から入ってくると道が細くなって森の方にはいっていくから、そう感じちゃいますよね。 初めて来られる方にはご苦労をかけております(笑)

ーーーでも、お電話したら丁寧に説明していただけたので、迷わず到着できました!インター降りてからの距離とこの森のなかのロケーションは本当に素敵です。

林さん:ありがとうございます!東京や大阪や名古屋方面からいらっしゃる方も多いので、この場所の地の利は十分にあるなと思っています。

ーーーちなみに大阪や名古屋からいらっしゃるとなると、やはりレコーディングが一日で終わらないことも多いと思いますが、このあたり宿泊できる場所はありますか?

林さん:あります。インターのそばのルートインなどのビジネスホテルもありますが、この周辺にAirBをされている場所があったりして、わりと泊まる場所の選択肢は増えてるとおもいます。

ーーー最近はオンラインでセッションできたり、レコーディングデータのやり取りをする環境も整ってきましたけど、泊りがけのお客様は変わらずですか?

林さん:たしかに機材の進歩もあって遠隔でデータを送って来られる方やZOOMなどを使い遠隔レコーディングを行う事も増えて来ましたが、やはり泊りがけで来られる方が減ってる印象はないですかね。

ーーーなるほど。それでは、今度は林さん個人のお話を聞かせてください。マスタリング・エンジニアを目指すきっかけはなんですか?

林さん:自分はもともと高校生のころキーボードでバンドやってたんですが、Macintoshも購入して、打ち込みとかもやってました。なので音楽関係の仕事に付きたいと考えて、高校卒業後、音楽系の専門学校に進学したんですが、学校で音響技術の授業をうけたら、これが面白くなってしまって、そちらに進みたくなったんです。

ーーーエンジニアの方ってそういう流れを多く伺いますね。ちなみに、これ皆さんにお聞きしているんですが、一番最初に購入されたCDもしくは、レコードって覚えてますか?

林さん:たぶんBOOWYだったかなー。CD買ったとおもいます。

ーーーそのCDはどんなオーディオ機器で聞きました?

林さん:音楽を聞く環境としては、ケンウッドのミニコンポでした。お金がなかったので、そのミニコンポに当時使っていたキーボードのヤマハのDX7も全部つないで音だしてました(笑) しかも当時はヘッドホンはつけてなかったので、楽器の音出してると家族にうるさいと叱られました(笑)

ーーーでは、オーディオの環境とかは、専門学校やお仕事を通じて徐々にアップグレードされていった感じですか?

林さん:いやー、専門学校の頃は都内でアパートで一人暮でしたので、部屋ではヘッドホンでしたねー。ビクターさんだったと思います。ちゃんとした機材になったのは、マスタリング・エンジニアとして仕事をするようになってからです。

まず、ちゃ んとしたヘッドホンがほしいと思って、beyerdynamic(ベイヤーダイナミック)のヘッドホンを買いました。セミオープンで当時の価格で3~4万ぐらいだったかな。ベイヤーは、いろいろなメーカーの製品を試聴してみたときに、圧迫感がないのがいいのと、長時間使う時には、セミオープンがいいなというのもありました。外の音が適度に聞こえたほうが、いいんですよね。作業中に後ろから急に声をかけられたりすると密閉式だと驚きます。これは30分以上かかけていると差が出るところだとおもいます。

ーーーちなみに、それは何年ごろのお話ですか?

林さん:1994年ごろです。この当時、マスタリングにはおもに、モニタースピーカーとこのベイヤーを使ってました。

ーーーサウンドウォーリアのヘッドホンとの出会いはいつからですか?

林さん:たぶん2000年ごろかと思います。まだロゴが Shiroshita.comと書かれていた頃です。御社の開発スタッフの方が、マスタリングのお客さんとしていらっしゃったのが始まりでした。それでその後、ヘッドホンを作られていると聞いて、ぜひ試してたいとお願いしてからのお付き合いです。

ーーーSHIROSHITAのロゴということは、それは、まだ一般販売してない頃で、TSUTAYAさんなどにCD試聴機用のヘッドホンとして提供していたTR01なので、もう大ベテランのSOUND WARRIORユーザーですね、ありがとうございます!

そのころ初めてTR-01の音を聞いた時にどういう印象をうけましたか?

林さん:当時は、お話したとおりマスタリングにはベイヤーのヘッドホンをつかってたんですが、ライブレコーディングとか外の仕事の時は、折り畳めてカールコードが付いて使い勝手が良いSONYのMDR-Z900を使ってました。TR-01を聞いた時に感じたのは、このベイヤーとSONYのヘッドホンに感じていた各々の欠点にたいして、ちょうどいい具合で中間の感じで、すごく好感がもてました。耳に対する圧迫感が少なめでありながら、音質はクリアで情報量も十分ありました。

ーーーそして、それを今もつかっていただいてるんですね。

林さん:そうですねー。イヤーパッドとかケーブルとか消耗する部分は交換したり修理しながら、いまもメインで使ってます。それと最近はSW-HP20をブースでのアーティストのモニタ用にも使っています。

ーーーアーティストとかSONYの900ST使ってる人おおいので比較されることも多いと思いますが、そこはどうですか?

林さん:うちにレコーディングに来るお客様には、スタジオ内やブースでのモニターヘッドホンとして、900STとHP20を渡して選んでもらってますが、ほとんどの方がHP20を選びます。選ばれる理由は、耳あたりの良さだったり音質だったり。個人の好みもあるとは思いますが、比べてみてHP20を選ぶ人が多いです。なかでもギタリストの評判がいいです。ただ、これで900STと同じ片側ケーブルだったら、もっと演奏しやすくて最高なんだけど!って話はでます(笑)

ーーーなるほど!オーディオマニアの方は、両側ケーブルが好まれることが多いですが、楽器演奏だと両側ケーブルは邪魔ですね。この片側ケーブルの件、開発スタッフにもきちんと共有しておきます!

ヘッドホン以外でもSOUND WARRIORの製品をお使いいただいたことありますか?

林さん:あります。前出の開発スタッフの方から、試しに使って評価してほしいということで、クロックジェネレーターのCL10と真空管アンプのT20をお借りしてつかってみました。クロックジェネレータは、スタジオでは、すでにRosendahl(ローゼンダール) のクロックジェネレーターを導入してたので、主に外録音でクロックジェネ レーターが必要な現場で使いました。ハーフラックで持ち運びやすくて便利ですし動作も安定してて安心して使えました。

真空管アンプは、スタジオでサウンドチェックとして使うには、ちょっと優しい音だなと思いましたが、レコーディング後にリラックスしてリスニングするには良いアンプだなって思いました。

あと、御社でOEM製造されているN-modeさんのアンプも使ってます。あのアンプはいいですねー。スタジオモニター用のアンプとして必要とされる音の情報量や解像度、音の立ち上がりの良さ、そして長時間つかったときの安定性どれも充分に業務用として使えてます。

ーーーありがとうございます。N-modeのアンプはSOUND WARRIORとはまた違ったコンセプトで作られてますが、ハイエンド・オーディオユーザー向けでもあり、林さんのようにスタジオで使ってらっしゃるところは少ないので、貴重なご意見ありがとうございます。お忙しい中いろいろとお話をお聞かせいただきましたが、言いのこしたことがありますか?

林さん:そうですねー、できればですがレコーディングやスタジオやPAなどのエンジニア向けのヘッドホンがほしいですねー。プロモデル的な。私の所で視聴をして気に入った購入したエンジニアの方も多いです。まずケーブルは片側だしにしていただいて、抜けにくいようにキャノン、もしくはロック式。ミキサーやキューボックスのなどのヘッドフォンの位置は左右様々なので可能であれば右側でも左側からどちらでも出せたら最高です!そしてイヤーパッドだけでなく、この頭のところにあたるヘッドパッドも簡単に交換もできるようになったら嬉しいですね。一番劣化して困ってしまうのはその辺りなので。音質はとても気に入っているのでそのままでお願いします!

ーーーなるほど。それはカスタマイズドサービスとかで、個別に対応していくというのは、どうでしょうか?例えばエンジニアの方のご要望にあわせてカスタマイズするみたいな。お使いの製品を送ってもらってこちらでご要望にあわせて改修するか、新品の製品ベースで交換したパーツを差し引いてお見積りをだすみたいな。 PCなどのオンデマンドで仕様決められみたいな感じです。

林さん:いいですね。それできたら、すごくありがたいなー。ぜひやってほしいです。注文します!

ーーーオペレーションから考えないといけませんから、なかなか今すぐというのは難しいかもしれませんが、持ち帰って社内に共有します!

本日はお忙しい中、長々と インタビューにお付き合いいただき本当にありがとうございました。